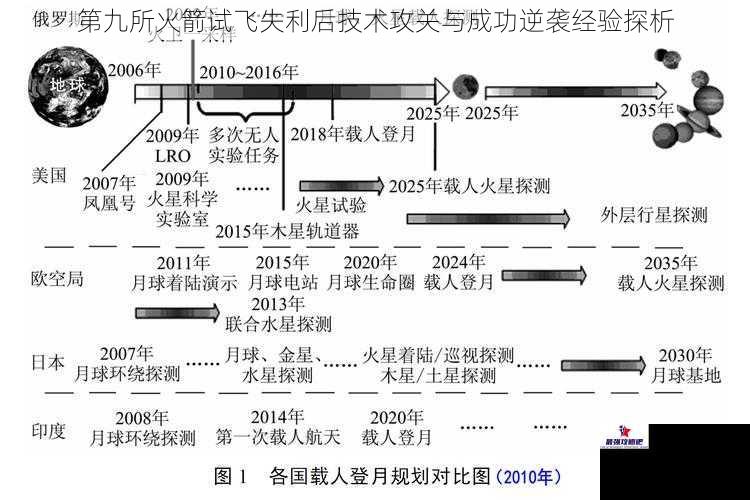

2021年12月某型运载火箭首次试飞失利,这个代号"第九所"的国家重大航天工程遭遇重大挫折。项目团队以系统工程方法论为指导,历时17个月完成故障定位、技术攻关到成功复飞的完整闭环,创造了我国新型运载火箭研制周期最短的逆袭纪录。这场航天领域的攻坚战,不仅验证了航天质量管理的有效性,更展示了中国航天科技工作者追求卓越的执着精神。

基于故障树的全维度归零管理

火箭二级发动机氧涡轮泵轴承异常失效成为首飞失利的直接诱因。项目组构建三级故障树模型,采用"五步归零法"进行逆向推演:通过残骸金相分析确认轴承表面存在微裂纹;借助动态载荷模拟重现了高速工况下的应力集中现象;利用热力学仿真发现冷却剂分布不均导致的局部过热;最终溯源至涡轮泵结构设计存在动态匹配缺陷。整个归零过程实施"双五条"标准(技术归零五条标准、管理归零五条标准),建立覆盖设计、工艺、测试的214项改进清单,形成故障案例库与知识图谱。

基于数字孪生的技术突破路径

攻关团队创新采用MBSE(基于模型的系统工程)方法,构建涡轮泵数字孪生体。通过超算平台进行全工况流固耦合仿真,突破传统设计中的经验公式限制,发现原有结构在跨声速工况下存在三维流动分离现象。据此优化涡轮叶片型线,采用梯度功能材料制造技术,使临界转速提升23%。同步开展"三边工程":边改进设计、边验证工艺、边优化流程,运用快速迭代的敏捷开发模式,将传统需要12个月的设计验证周期压缩至6个月。

基于过程控制的质量提升体系

建立"四全"质量管理模式:全参数监控(设置186个工艺控制点)、全过程追溯(应用区块链技术记录2.3万条工序数据)、全要素覆盖(包含人机料法环测六要素)、全周期管理(从元器件到系统集成)。特别在制造环节,引入工业CT检测技术,实现关键部件100%无损检测;运用大数据分析,将工艺稳定性提升40%。通过建立"质量确认制",形成设计师系统与质量师系统的双线确认机制,确保改进措施有效落地。

基于航天精神的组织协同创新

技术攻关期间实施"三班倒"工作制,组建23个党员突击队攻克技术瓶颈。创新采用"揭榜挂帅"机制,吸引12家科研单位参与联合攻关,形成"总体单位+专业院所+配套企业"的协同创新网络。建立知识共享平台,累计上传技术文档1560份,开展跨专业交流48次。通过"故障复现-机理研究-改进验证"的螺旋式上升过程,形成12项发明专利、8项行业标准,培养出30余名青年技术骨干。

系统工程视角下的启示与展望

本次逆袭验证了"归零管理+数字工程+组织创新"三位一体攻关模式的有效性。统计显示,改进后的涡轮泵振动量级降低65%,发动机可靠性指标达到0.998(置信度0.9)。这启示我们:现代航天工程需要构建"物理-数字"双空间协同的研发体系,建立容错纠错机制与快速响应能力,将故障转化为技术进步的阶梯。随着智能算法、新材料技术的持续突破,航天装备研制正在向"预测性设计"阶段演进。

当改进后的火箭划破天际,尾焰在夜空中勾勒出优美的弹道曲线,这不仅是技术的胜利,更是中国航天人追求卓越的生动写照。从故障归零到技术超越的实践表明,航天工程的进步既需要严谨求实的科学态度,也需要敢为人先的创新勇气,这正是中国从航天大国迈向航天强国的关键密码。