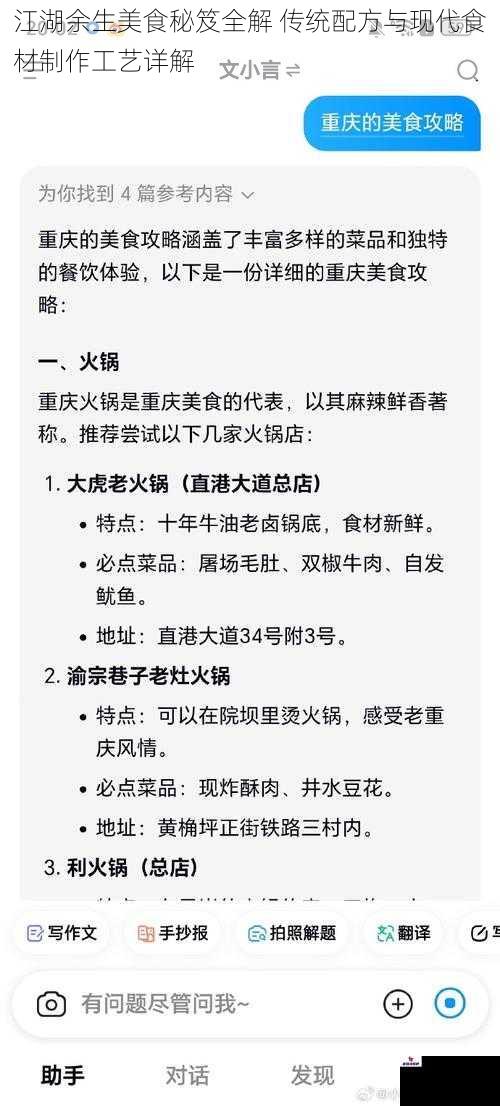

在当代社会的快节奏中,城市餐饮空间早已超越了单纯满足口腹之欲的功能。那些藏身街巷的烟火小馆,凭借对手艺的坚守、对食材的敬畏、对食客的真诚,构建出独特的温情场域。这些不足百平的空间里,传统工艺与现代人文交织,舌尖美味与情感共鸣共振,形成了具有中国特色的餐饮文化现象。

匠心工艺的温度传递

在上海老城区的弄堂深处,"陈记汤包"的第三代传人每天凌晨三点开始揉面。选用高筋粉与低筋粉以黄金比例混合,搭配十年老面发酵,面皮薄至0.8毫米仍能完美锁住汤汁。这种对工艺的极致追求,源自店主陈师傅祖父"宁舍三斗金,不传一口汤"的家训。在机械化和标准化盛行的今天,这种需要二十年才能完全掌握的手工擀皮技艺,成为对抗工业流水线的文化坚守。

食材选择上,成都"张嬢豆花"坚持使用海拔1800米高山种植的非转基因黄豆。店主每月驱车六小时前往产地,与农户建立直采合作,既保证豆香浓郁,又推动形成可持续的助农模式。这种从田间到餐桌的全程把控,构建起食材与人之间的信任纽带。

味觉记忆的情感唤醒

广州西关的"阿婆牛杂"摊前,总能看到三代同堂的食客。祖辈在这里尝到旧时街市的味道,父母回味恋爱时的甜蜜时光,孩童则初次体验传统小吃的魅力。这种味觉的世代传承,使食物成为家族记忆的载体。店主李婆婆三十年如一日使用祖传陶瓮慢炖,让牛杂既保留嚼劲又充分吸收酱香,形成独特的味觉标识。

在哈尔滨中央大街的"老厨家"餐厅,锅包肉的酸甜酥脆已成为城市味觉名片。每有海外游子归乡,必来此寻找童年记忆。当金黄的肉片裹着琥珀色糖醋汁入口,味蕾触发的不仅是食物本身的美味,更唤醒对家乡风物的深层眷恋。

社区关系的重构实践

深圳城中村的"潮汕粿条店"已成为外来务工人员的"情感驿站"。店主林叔熟记三百多位常客的口味偏好,为糖尿病顾客特制少糖汤底,给夜班工人预留保温餐食。这种超越商业交易的人际互动,在陌生人社会重建了传统邻里关系。墙上贴满的顾客全家福和手写感谢信,见证着空间情感价值的累积。

杭州运河边的"书屋面馆"创新性将阅读空间与餐饮结合。书架上的书籍由顾客自愿捐赠置换,面汤氤氲中飘散着书香。这种文化场域的营造,使快餐式消费转化为沉浸式体验,日均顾客停留时间延长至2.5小时,翻台率下降却带动客单价提升40%。

城市文化的微观叙事

重庆解放碑巷口的"小面西施"用辣椒创作艺术:二荆条的香、石柱红的烈、灯笼椒的艳,在瓷碗中勾勒出山城火辣的性格图谱。墙上悬挂的顾客故事手绘板,记录着考研学子的奋斗、异国恋人的坚守、退休教师的桃李芬芳。这些微观叙事与麻辣鲜香的味觉刺激相互映照,构建出立体的城市文化样本。

北京胡同里的"涮肉居"将传统铜锅与数字技术融合,扫码即可追溯每片羊肉的牧场信息。AR技术重现老北京叫卖场景,让年轻食客在享用美食时触摸城市历史脉络。这种传统与现代的对话,为非遗技艺注入新的生命力。

在这个被连锁品牌和外卖平台重塑的餐饮时代,烟火小馆的存在犹如文明火种。它们以食物为介质,承载手艺人的匠心、记录普通人的悲欢、延续城市文脉的温度。当食客推开那扇略显陈旧的店门,踏入的不仅是消费空间,更是情感共鸣场。这种基于匠心的温情经营,正在重新定义现代餐饮的价值维度——不仅是商业体,更是文化容器;不仅是果腹场所,更是心灵归处。