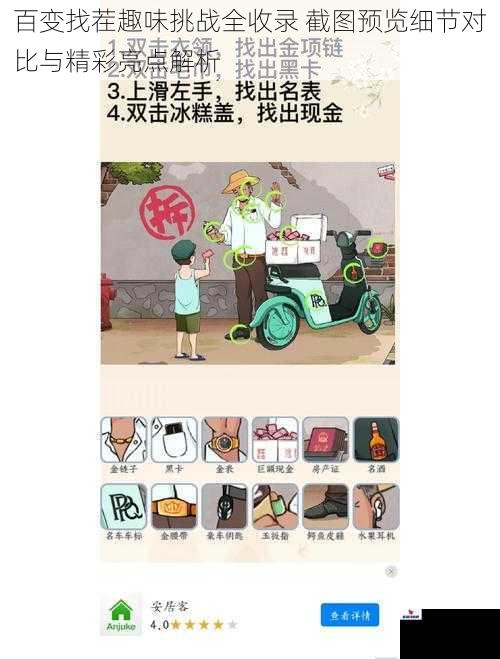

数字时代的"大家来找茬"文化现象

在移动互联网时代,"百变找茬"类游戏以病毒式传播席卷全球社交平台。据Sensor Tower数据显示,仅2022年头部找茬游戏Hidden Folks累计下载量突破8000万次。这类游戏将传统纸质益智书升级为动态数字互动,通过实时截图对比功能,让玩家在碎片化时间中体验"视觉侦察"的快感。其成功密码不仅在于简单的玩法设计,更在于对人类视觉认知机制的精准把握。

游戏设计的视觉陷阱架构学

专业级找茬挑战的关卡设计遵循严格的视觉工程学原理。以近期热门的"复古书房"关卡为例,设计团队在60cm×90cm的虚拟空间中设置了超过200个可交互元素。左侧书架的第三层古籍厚度存在0.3mm差异,右侧台灯灯罩的褶皱数相差两个,这些细节的视觉显著性(Visual Saliency)被刻意控制在人类最小分辨阈值(约0.02弧度)边缘。更精妙的是,场景中设置了动态干扰项:飘动的窗帘、闪烁的台灯光影,这些元素构成视觉注意力的"声东击西"战术。

认知心理学的胜负关键

认知神经科学研究揭示,专业找茬玩家与普通玩家的差异体现在前扣带皮层(ACC)的活跃程度上。经验丰富的玩家能通过"特征整合理论"快速建立视觉模板:首先扫描场景的全局特征(Gist Perception),在300ms内锁定可疑区域;继而启动"特征比对模式",对形状、纹理、空间关系进行序列化检测。实验数据表明,顶级玩家在比对两图差异时,眼动轨迹呈现明显的Z字形扫描模式,平均每个注视点停留时间比新手少47毫秒。

细节对比的范式解析

在"魔法厨房"关卡中,设计者埋设了多层差异类型:初级差异如灶台火焰颜色饱和度差异(ΔE>5);中级差异体现为悬挂厨具的投影角度偏差2°;专家级挑战则隐藏在背景瓷砖的纹理相位差——右侧墙面第5行第3列瓷砖的蔓藤花纹多出0.5个循环周期。这种分级设计既保证游戏包容性,又为硬核玩家保留探索深度。特别值得注意的是,某些关卡会植入"伪差异":如随风摆动的门帘造成的瞬时差异,考验玩家的瞬时记忆与逻辑判断能力。

竞技化趋势与技巧进阶

职业化找茬赛事中,选手需要掌握"视觉分块处理技术"。将屏幕划分为9宫格区域,按"由中至边、先静后动"的原则进行扫描。色彩敏感度训练可通过孟塞尔色卡辨识练习提升,形状辨识则可借助"艾宾浩斯轮廓记忆法"。最新研究表明,定期进行找茬训练可使视觉工作记忆容量提升18%,这种认知增益甚至能迁移到驾驶、手术等需要精密观察的职业领域。

技术赋能下的未来演进

计算机视觉技术的渗透正在重塑找茬游戏形态。基于生成对抗网络(GAN)的智能关卡生成系统,可在10秒内创建百万级差异化场景。增强现实(AR)版本将差异点投射到现实场景,如在咖啡杯的拉花图案或书本的装订线等真实物体上设置挑战。神经科学团队正在研发脑机接口版本,通过EEG信号捕捉玩家的注意力焦点,动态调整场景难度,实现真正的自适应游戏体验。

从认知训练工具到数字艺术载体,找茬游戏已突破传统娱乐边界。它不仅是消遣方式,更是现代人对抗信息过载的视觉防身术。当我们在像素森林中搜寻差异时,本质上是在进行一场大脑的精密体操——这种跨越虚拟与现实的观察力修炼,正在重塑数字时代人类的视觉智能图谱。