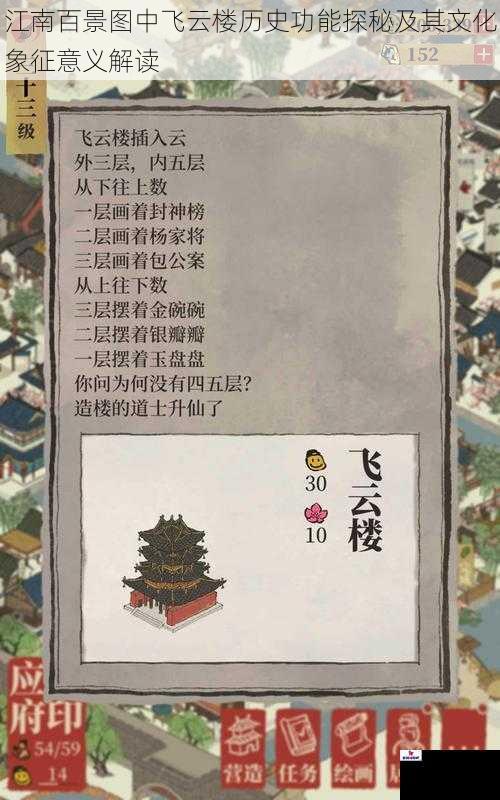

在明代江南士大夫的雅集中,飞云楼始终占据着特殊地位。这座层檐相错的楼阁不仅是江南百景图游戏场景中的视觉焦点,更是解码江南文化基因的重要密码。作为虚实相生的文化意象,飞云楼在历史长河中不断转换其功能属性,从最初的文人雅集之所演变为承载多重文化功能的公共空间,其形态演变暗合着江南社会结构的深层嬗变。

楼阁形态的时空叠合

飞云楼的营造技艺承袭了宋代营造法式的精密规范,其六角重檐的形制在江南楼阁中独树一帜。底层通高四米的台基暗合考工记"堂崇三尺"的礼制规范,十二根金柱的布局暗藏周易"十二消息卦"的时空哲学。檐下斗拱采用江南特有的"琵琶撑"构造,既承袭了北方官式建筑的雄浑,又融入苏作木匠的纤巧技艺。这种建筑语言的混融,恰如明代江南文化对多元文明的兼容并蓄。

楼内空间布局呈现出文人审美的典型特征。二层"澄怀堂"内设二十四扇落地长窗,取意二十四诗品的意境美学;顶层"摘星阁"的八角藻井绘有二十八星宿图,将宇宙图式引入建筑空间。这种将文学意象转化为空间符号的营造智慧,使飞云楼成为凝固的诗篇。

空间功能的分层设计映射着士人阶层的文化诉求。底层开放式的回廊供商贾百姓往来休憩,中层封闭的书斋专供文人墨客挥毫泼墨,顶层通透的观景台则成为官员士绅俯瞰全城的权力象征。这种垂直向度的功能分区,实则是明代江南社会等级秩序的立体呈现。

文化功能的多元嬗变

飞云楼初建时的茶香墨韵中,承载着晚明文人结社议政的理想。万历年间复社成员常在此举办"月旦会",楼内现存飞云楼雅集图手卷详细描绘了士人们"煮茗论史,击节而歌"的场景。这种将学术讨论与艺术创作相结合的活动形式,开创了江南文人沙龙的新范式。

随着商品经济发展,飞云楼逐渐衍生出独特的市井文化功能。明末清初的吴门画舫录记载,每逢朔望之日,楼下广场便聚集说书艺人、杂耍班子,形成"市声与书声相和"的奇观。楼内商铺出租柜台经营文房四宝,顶层厢房则被牙行商人租作交易场所。这种雅俗共生的文化生态,折射出江南市民社会的活力。

宗教元素的渗入为楼阁增添了神秘色彩。清嘉庆年间增建的北斗七星阵石雕地坪,将道教宇宙观植入建筑基底;光绪年间的重修飞云楼记提及佛龛的设置,使得儒释道三教在此达成微妙平衡。这种信仰的杂糅状态,正是江南民间宗教包容性的生动写照。

精神符号的当代启示

飞云楼的营建暗含"制器尚象"的哲学智慧。檐角悬挂的七十二只铜铃对应礼记"七十二候"的物候轮回,栏板雕刻的"兰亭修禊图"将书法艺术转化为建筑装饰。这种将文化密码编码于建筑细部的做法,构建起物质与精神的双重在场。

科举文化在建筑中得到诗意呈现。顶层悬挂的"魁星点斗"匾额与底层"青云梯"石阶形成象征系统,暗喻"平步青云"的仕途理想。登楼过程中经历的光线明暗变化,恰似士子求学历程中的困顿与豁朗。这种空间叙事手法,使建筑成为科举制度的立体教科书。

建筑美学的现代转译提供了新的可能。飞云楼"借景"手法对苏州园林的化用,"框景"技巧对山水画构图的借鉴,都为当代建筑创作提供了传统智慧。其"虚实相生"的空间哲学,更暗合后现代建筑对透明性与流动性的追求。

飞云楼历经六百年风雨依然矗立,不仅因其精妙的木构技艺,更在于它成功地将江南文脉转化为可感可知的空间语言。这座楼阁既是历史现场的文化容器,也是解码江南精神的视觉密码。在数字技术重塑文化体验的今天,飞云楼提示我们:传统建筑的当代价值,不在于形式的简单复刻,而在于对其文化基因的创造性转化。这种转化既需要学术研究的深度掘进,更呼唤设计实践的大胆创新。