在冷兵器时代的战争中,"国家队"的概念并非现代竞技体育的专属术语,而是指以国家意志为核心,通过系统化军事建制形成的精锐作战体系。这种体系既包含不同兵种的战术搭配,也涉及兵员选拔、装备研发、后勤保障等全流程养成机制。将古代战争中国家级主力部队的构成逻辑与发展脉络,揭示其背后的军事智慧。

阵型配置:攻防一体的战争艺术

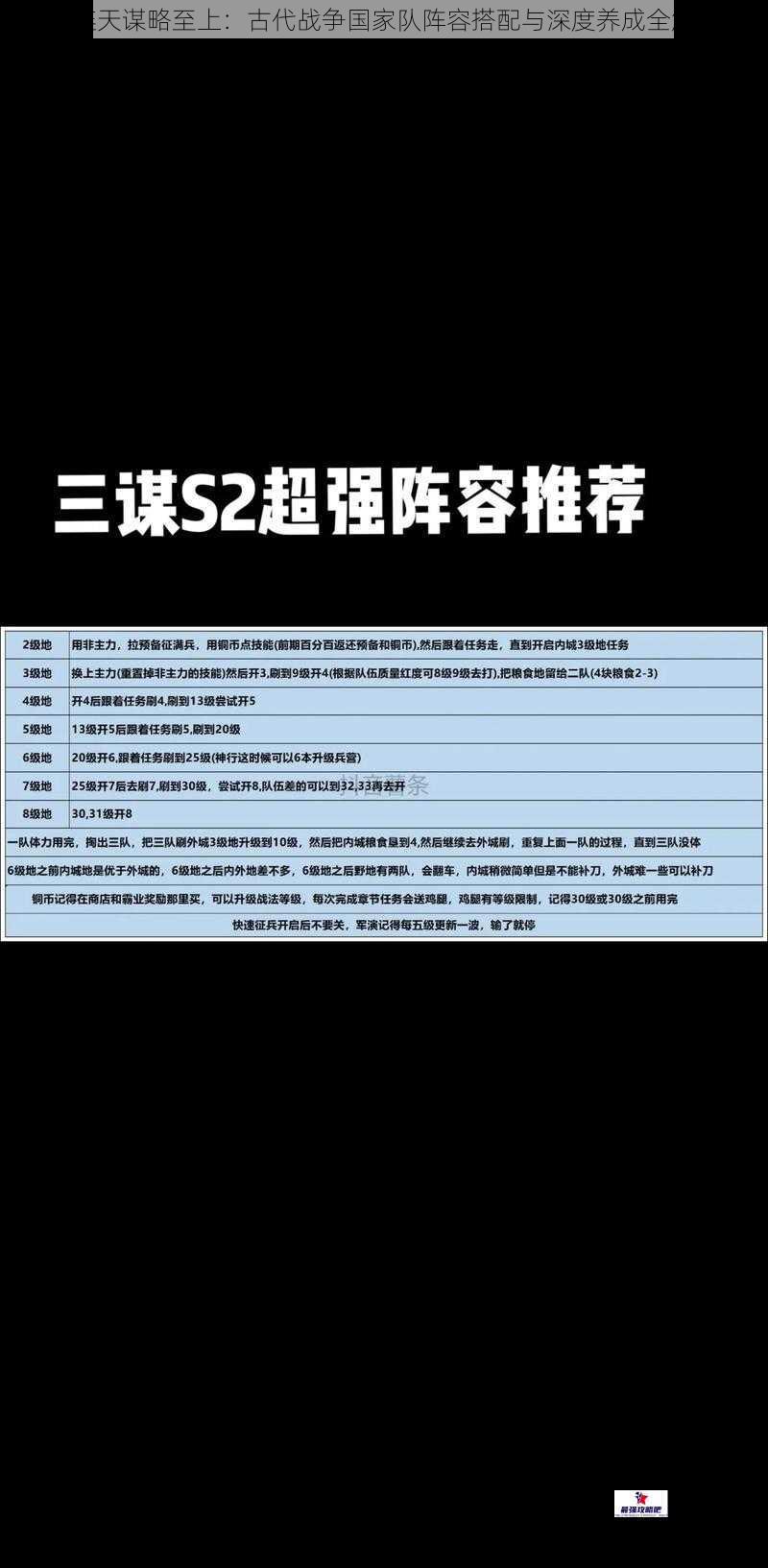

春秋战国时期形成的"三军制"奠定了古代军队的基准架构。以魏武卒为例,其核心配置遵循"前矛后弩,侧翼控场"的原则:前锋由手持长戟、身披重甲的步兵构成盾墙,中军部署射程达300步的蹶张弩手压制敌方冲锋,两翼配备战车部队执行迂回包抄。这种立体化配置实现了攻防转换的灵活性,在阴晋之战中以5万兵力击溃50万秦军。

唐代的"陌刀阵"则是重步兵巅峰之作。其阵容以"铁三角"为骨架:第一列陌刀手专司劈砍,第二列长枪兵负责突刺,第三列弓箭手进行火力覆盖。安西都护府的安西军凭借此阵型,以"人马俱碎"的威慑力多次击退吐蕃骑兵。阵型纵深达到30米,单兵间距严格控制在1.5米,既保证挥刀空间,又能形成连续杀伤链。

兵种协同:战争机器的精密咬合

汉代对抗匈奴的经典案例展现了多兵种协同的战术价值。卫青兵团采用"车骑混编"模式:武刚车首尾相连构筑移动堡垒,每车配备10名弩手形成火力网;轻骑兵以百人队为单位进行游击袭扰;重装骑兵则保留在第二梯队,待敌军阵型混乱时实施致命冲击。这种"三位一体"的作战体系,使汉军骑兵在漠北决战中达成"斩首七万余级"的战果。

南宋的"山水寨体系"则将协同作战推向新高度。吴玠在和尚原之战中首创"叠阵"战术:最前排死士持长盾抗箭,其后三列交替使用神臂弩进行三段击,两翼布置拒马枪防御骑兵突击,阵后隐藏踏张弩实施精准狙杀。这种立体防御阵型配合秦岭地形,成功化解金军铁浮屠的冲击优势。

谋略养成:从单兵到体系的进化之路

秦军的"二十级军功爵位制"开创了古代军事养成的标准化先河。新兵需通过"五兵"考核:挽六石弩、负六石粟行二十步、着甲胄持戈矛疾走百步、射十二矢中识阵旗信号。考核达标者编入"锐士"序列,享受双倍军饷与耕战优先权。这种激励机制使秦军保持持续作战能力,在长平之战中完成对40万赵军的合围。

明代神机营的养成体系更具技术含量。火器兵需接受"三段击"强化训练:装填手须在12秒内完成火药定量分装,射手要掌握仰角45度抛物线射击,指挥官须熟记火龙神器阵法中的81种火器组合方案。实弹演练时采用"九进十连环"法,通过交替射击保持火力密度,这种训练模式使明军在永乐北伐中实现日均30里的火器部队行军速度。

后勤革命:国家战争潜力的倍增器

汉武帝时期建立的"均输制"重塑了战争后勤范式。在河西走廊设置36处大型辎重营,每个营地常备3万石粮草、10万支箭矢、2000具马铠。运输体系采用"接力转输法",由刑徒、戍卒、民夫组成三级运输梯队,保证前线日均物资输送量达4000石。这种机制支撑霍去病完成"封狼居胥"的远征壮举。

隋朝的永济渠工程将后勤保障推向新维度。该运河可通行"漕舫巨舰",单船载重达800石,设置46处水陆转运仓,形成"日运三千石,旬达辽东城"的补给能力。杨广征高句丽时,通过在黎阳仓、洛口仓的战略储备,实现了百万大军持续作战240天的后勤奇迹。

结语:体系化军事思维的现代启示

从魏武卒的考选标准到神机营的火器操典,古代军事家们早已深谙体系化建设的要义。这些"国家队"阵容的构建逻辑,本质上是对国家资源、科技水平、组织能力的综合运用。其留给后世的启示在于:真正的战争艺术不在于奇谋巧计,而在于将人力、物力、智力转化为可复制的军事优势。这种深层次的养成智慧,至今仍在军事战略领域闪耀光芒。