在南京中华门外的古巷深处,一组青砖黛瓦的建筑群静立六百余年。当织机特有的"咔嗒"声穿透晨曦,云锦工坊的匠人们正在用梭子丈量时光。这座承载着人类非物质文化遗产的工坊,以经纬交织的独特语言,讲述着中国丝绸文明最华彩的篇章。

天工开物:云锦织造的技术密码

南京云锦的织造体系堪称古代纺织技术的活化石。匠人需同时操控直径2.8米的大花楼木织机,通过152道工序实现"逐花异色"的视觉效果。其中"挑花结本"工艺将图案转化为丝线编程语言,以绳结替代二进制代码,这种原始的信息储存方式比提花机的出现早了两千年。通经断纬的织造法则,使得正反两面呈现镜像图案,每平方厘米可达300根纬线的密度,创造出堪比油画的细腻质感。

金线的锻造工艺将含金量98%的黄金捶打成0.01毫米的金箔,再以蚕丝为芯捻制金线,这种"软黄金"的制备技术至今无法完全机械化替代。孔雀羽线的制作更显匠心,匠人需在特定季节采集孔雀尾羽,经十二道工序将羽枝与丝线融合,使织物在不同光照下呈现幻彩效果。故宫博物院收藏的万历皇帝绛丝十二章衮服,便使用了这种"天孙织锦"的秘技。

经纬春秋:千年织造的历史年轮

南京云锦的源流可追溯至三国东吴的"织室"建制,但真正的工艺突破发生在元代。马可·波罗在游记中记载的"南京金锦",正是云锦的前身。明代设立江宁织造府,巅峰时期拥有织机三万余台,工匠五万余人,形成完整的产业链。清代曹雪芹家族三代执掌江宁织造六十载,红楼梦中描写的"雀金裘"即脱胎于云锦织造技艺。

云锦的兴衰始终与国运共振。太平天国时期,南京云锦作坊锐减至不足百家;民国初年,日本商人曾试图高价收购云锦祖本,被匠人断然拒绝。1949年后,政府通过设立云锦研究所、建立传承人制度,使这项技艺重焕生机。现藏于中国丝绸博物馆的清代天工织锦图册,完整记录了云锦织造的全流程。

经纬新生:非遗技艺的当代转化

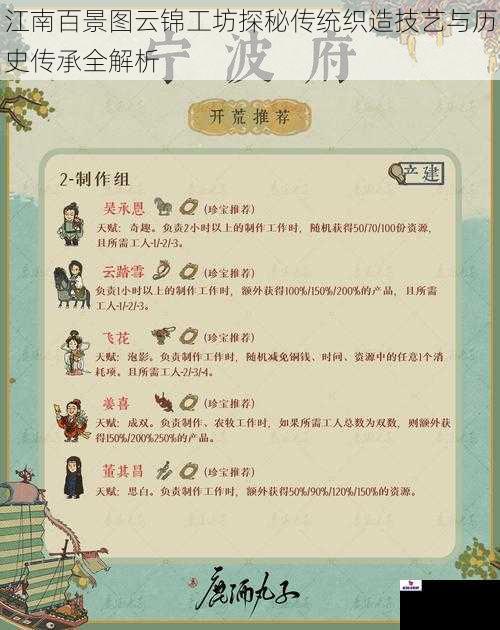

在数字化浪潮中,云锦工坊探索出一条传统与现代交融的创新之路。三维扫描技术将传统纹样转化为数字图库,激光雕刻辅助完成复杂图案设计。年轻设计师将云锦元素融入高定时装,在巴黎时装周上引发关注。更令人惊喜的是,云锦纹样经数码处理后,已成为手机主题、游戏皮肤的创意源泉,在虚拟世界延续着东方美学。

传承人周双喜创新"双面异纹"织造法,使织物正反呈现不同图案,将工艺难度推向新高度。工坊与高校合作研发的生物染色技术,从苏木、茜草中提取天然色素,还原了红楼梦中"雨过天青"的釉色效果。这些创新不是对传统的背离,而是用现代语言重新诠释了"天有时,地有气,材有美,工有巧"的古老智慧。

当最后一缕夕照掠过花楼织机的横梁,匠人用檀木梭子扣紧经线,完成当日最后一厘米的织造。这种以毫米计量的坚持,正是中华文明生生不息的密码。云锦工坊的织机仍在运转,它不仅是丝绸之路上的一颗明珠,更是中国智慧献给世界的工艺史诗。在经纬交织的韵律中,我们看到的不仅是过往的辉煌,更是一条通向未来的文化丝绸之路。