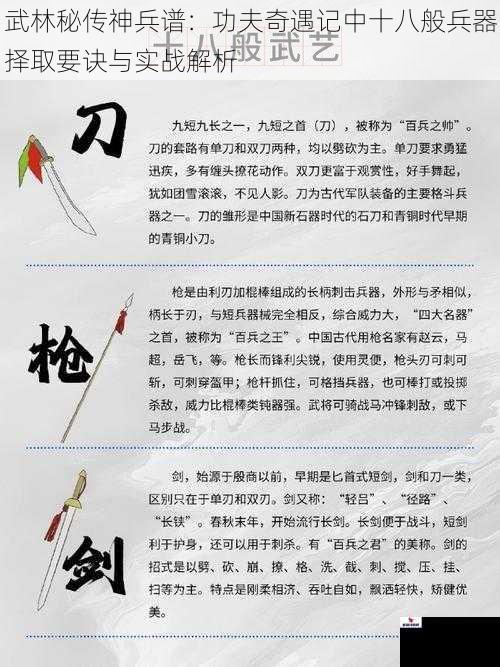

中国武术文化中,兵器是肢体力量的延伸,更是技击哲学的具象化载体。武林秘传神兵谱:功夫奇遇记所载十八般兵器,凝结着历代武学宗师的实战经验与智慧结晶。将从兵器择取的核心原则、实战适配逻辑以及技法运用规律三个维度,系统解析这部武学典籍的兵器运用之道。

兵器择取的三大核心要素

1. 形质合道:器械与武者的共鸣关系

神兵谱强调"器为人用,非人役器"的择器原则。长兵如枪、棍需适配武者臂展与腰马根基,短兵如判官笔、峨眉刺则考验腕指灵活度。典籍记载"八尺男儿使丈二齐眉棍,五短身形配九寸鱼肠剑",形象揭示了人体工程学与兵器规格的匹配逻辑。以红缨枪为例,枪杆需以白蜡木为佳,其弹性系数须与武者抖腕发劲的爆发力形成共振,方能使出"金鸡点头"的精妙杀招。

2. 刚柔相济:材质力学的阴阳平衡

传统兵器锻造讲究"刚处藏柔,柔中寓刚"。关刀需用百炼钢保证劈砍刚性,但刀背需留三分余地防止脆断;九节鞭采用熟铁与柔钢复合锻造,既保持鞭节硬度又确保甩击时的波形传导。书中特别指出"双戟重三斤七两为妙,过刚则滞,过轻则浮",这种量化标准源自对兵器惯性矩与人体动量转换的精准计算。

3. 气机贯通:形制与劲路的匹配度

奇门兵器如子午鸳鸯钺的月牙刃角度,需与缠头裹脑的运劲轨迹严丝合缝;三尖两刃刀的锋线走向,必须符合"划、挑、刺"三劲合一的发力需求。神兵谱记载的"流星锤链长七尺二寸",正是暗合人体旋转半径与离心力作用的黄金比例,确保"乌龙绞柱"招式能形成有效攻击半径。

实战场景的适配逻辑

1. 单兵对决的克制关系

典籍提出"长破短,柔克刚"的相生相克原理。链子枪对朴刀时,需保持中距离施展"青龙探海"控制攻击节奏;遭遇双钩则要突入近身以"毒蛇吐信"破解锁拿。书中特别强调"齐眉棍战柳叶刀,须守中门抢外门",揭示了利用器械长度差异抢占攻防死角的战术思维。

2. 群战环境的战术选择

在多人混战中,方天画戟的横扫范围与凤翅镏金镋的格挡能力形成立体防御;而乾坤圈这类投掷兵器则承担着"以点破面"的战术突袭功能。神兵谱记载的"八门金锁阵",正是通过不同兵器的攻击半径叠加,构建出攻防一体的战斗网络。

3. 特殊地形的运用法则

巷战场景中,铁尺的直角结构利于墙面借力;水战环境下,分水峨眉刺的流体力学设计能减少阻力。典籍所述"船头使桨化青龙戟法",生动展现了高手因地制宜的兵器活用智慧。

技法运用的三重境界

1. 招熟阶段:形械合一的精准控制

初学者需通过"单刀看手,双刀看走"的基本功训练,达到人械同步的境界。枪术中的"拦拿扎"三式,要求手腕翻转与步法移动形成力学闭环,误差不得超过三指宽度。

2. 懂劲层次:劲力传导的物性认知

进阶武者需掌握"棍打一片,枪挑一线"的劲力特性。书中"流星锤三转借力法",要求利用兵器惯性完成力量叠加,这与现代物理学的角动量守恒定律不谋而合。

3. 神明境界:战术意识的时空预判

宗师级高手能使寻常器械焕发神威,书中"以扫帚代棍破双刀"的典故,彰显了"后发先至"的战术预判能力。这种境界要求武者将兵器化为感知延伸,达到"械未动而意先至"的玄妙状态。

结语:神兵谱的现代启示

这部武学典籍的价值不仅在于记录古代兵器形制,更在于揭示了器械格斗的本质规律。从生物力学角度解析"丈八蛇矛的颤劲原理",用运动医学诠释"九节鞭的关节保护要诀",传统智慧与现代科学在此产生深刻共鸣。当代武术研习者当以典籍为基,结合人体科学深化认知,使古老兵械文化焕发新的生机。