擒拿技法源流与丁级武学定位

擒拿术作为中国传统武术的核心分支,其源流可追溯至秦汉时期的军阵搏杀术。大掌门一脉以"分筋错骨、制敌机先"为核心理念,经宋元时期发展出系统化技法体系。丁级武学图谱作为入门基础,涵盖三十六式基础擒拿手法,强调"以巧破力、以短制长"的战术思维。此阶段注重关节锁控、穴位制压、重心破坏三大核心能力的塑造,为后续甲乙丙三级技法奠定根基。

丁级图谱技法分类与精要解析

1. 关节控制体系

腕部擒锁术包含"金丝缠腕""逆水回旋"等经典技法,要求施术者拇指与食指形成钳形锁扣,配合小臂旋转形成扭矩。肘部制压术以"霸王折缰""云龙探爪"为代表,强调利用杠杆原理破坏对手肘关节运动轨迹,实战中需配合步法斜切对手中轴线。

2. 穴位制压系统

针对手三阴经的"劳宫扣脉"技法,通过按压合谷穴产生神经反射抑制。头部制控的"双峰贯耳"需精准控制耳门穴与翳风穴,实施时需注意指力渗透与角度控制,避免造成永久性伤害。

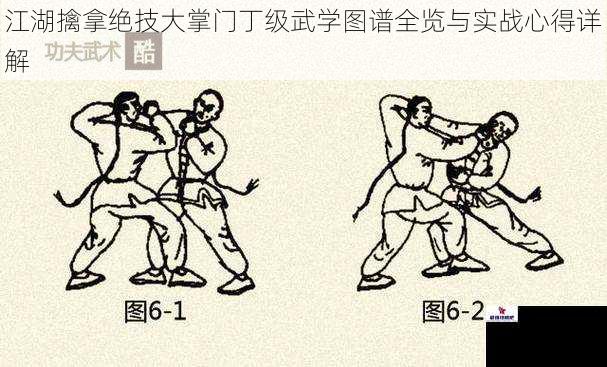

3. 重心破坏技法

旱地拔葱"讲究双手锁肩配合胯部顶撞,形成三维空间内的力矩叠加。"移星换斗"则通过脚步的八卦方位变化,在擒拿过程中实施动态重心转移,形成"擒拿-摔跌"的复合攻击链。

实战应用五大核心原则

1. 触觉先导原则

强调皮肤触觉的敏感性训练,要求在接触瞬间0.3秒内完成对手劲力方向的判断。通过"闭目听劲"专项练习,培养武者"皮肤视觉化"能力,达到"触之即判,判之即应"的境界。

2. 三维发力机制

丁级技法要求形成"指腕-肘肩-腰胯"的三节传导体系。例如"青龙摆尾"式,需将足跟蹬地之力经腰胯旋转放大,最终通过指尖螺旋劲释放,形成穿透性控制力。

3. 动态平衡破坏

实战中需持续干扰对手的支撑面与重心投影关系。"黄莺掐嗉"技法在锁喉需配合前脚插入对手裆部,形成前下方向的复合压力,使对手产生"失重恐慌反应"。

4. 战术欺骗策略

高阶应用包含"虚擒实打""明拿暗踢"等组合战术。例如"白猿献果"起手势伪装抓腕,实则通过步法转换转为腋下锁技,要求动作转换在0.5秒内完成。

5. 生物力学限制

严格遵循人体关节活动度阈值,腕关节背屈控制在70度以内避免骨折,肩关节外旋不超过90度以防脱臼。通过"九宫格"训练法模拟不同角度下的安全施术范围。

专项训练体系构建

1. 筋骨锻造

采用"石锁缠丝功"增强指力,每日进行五禽戏柔化训练保持关节灵活性。重点修炼"鹰爪功"二十四式,强化指端末梢神经敏锐度。

2. 情景模拟训练

设置黑暗环境下的盲擒练习,培养空间感知能力。进行水上浮台对抗,强化动态平衡下的擒拿稳定性。针对常见街头冲突场景(如衣领被抓、背后环抱等)设计标准化应对方案。

3. 劲力控制测试

使用特制测力腕靶进行分级考核,丁级标准要求单指静压力达到15kg,动态锁扣爆发力峰值不低于40kg。设置蜡人模具检验穴位按压精度,合格标准为误差不超过2mm。

武德修为与安全规范

大掌门传承强调"制而不伤"的武道精神,丁级习练者须通过擒拿禁击部位谱考核,熟记三十六处致命要害。实施"三限原则":限力度(保留30%余力)、限幅度(关节活动保留20%安全空间)、限时长(单式控制不超过3秒)。同时建立"解擒反制"对练模式,培养受术时的自我保护能力。

丁级擒拿图谱作为武学筑基工程,其价值不仅在于技法本身,更在于构建"刚柔相济"的武道认知体系。习练者需在五千次标准重复中锤炼肌肉记忆,在三百组对抗实战中培养战术意识,最终达到"形正则劲通,意静则技精"的修为境界。此阶段修炼成效直接决定能否突破至"化劲擒拿"的更高层次,实为武者登堂入室之关键阶梯。