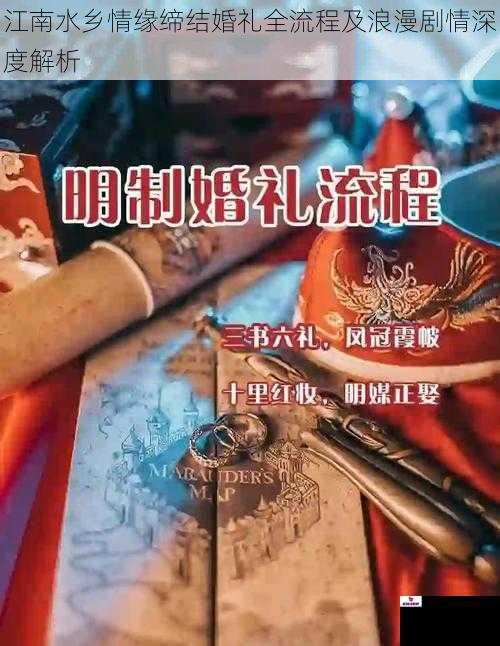

江南水乡婚礼是中华婚俗文化中独具风韵的礼制体系,其以水为媒、以桥为证、以舟为轿的独特形式,构建出天人合一的婚典美学。这种发轫于吴越文化的婚俗传统,在明清时期臻于鼎盛,至今仍完整保留着"三书六礼"的礼仪框架,将水乡特有的地理环境与人文精神完美融合,形成跨越时空的浪漫叙事。

水乡婚典的仪式美学

江南水乡婚礼的筹备始于"纳采"环节的"船礼"仪式。男方家族延请资深媒人,乘坐装饰朱漆的乌篷船,船头悬挂双喜红绸,船舱内置放聘雁、喜果及丝绸锦盒。船行至女家码头,需按"三进三退"的舟楫礼仪,在欸乃桨声中完成礼节的时空对话。这种以水为径的聘礼传递,暗合周易中"利涉大川"的卦象寓意。

迎亲船队往往由九艘木船组成,取"天长地久"之意。主船雕栏饰以并蒂莲纹样,舱内设红木交椅,船篷悬挂三十六盏琉璃风灯。船队行经水巷时,掌灯人需按水龙吟曲调节奏调整灯影角度,使粼粼波光与灯影交织成流动的光幕。过桥时遵循"撒喜钱,鸣喜炮,唱喜谣"的程式,以铜钱击水之声驱散邪祟。

婚仪核心环节在临水厅堂展开,新人需完成"跨火盆、拜和合、饮合卺"三重仪轨。特制的青铜火盆刻有阴阳鱼纹,燃烧的檀香木混入莲子、桂圆,升腾的烟气在水面形成螺旋状雾霭。合卺杯采用双色绞胎瓷工艺烧制,杯身缠绕金银双线,象征"你中有我,我中有你"的生命联结。

水乡婚俗的浪漫叙事

江南水道网络构成的仪式空间,本身即是爱情叙事的重要载体。迎亲船队必经的十二座石桥,暗合十二时辰的时间循环;曲折的水巷走向,对应着八卦方位中的"巽"位风向。这种空间叙事在吴郡志中有明确记载:"婚船绕水郭三匝,取天地人三才俱全之意"。

水乡婚礼器物系统构建起独特的象征语言。新娘所执的苏绣团扇,其双面异色绣技法隐喻婚姻的里外调和;陪嫁木箱上的"冰梅纹",既表"十年寒窗"的才学,又寓"梅花香自苦寒来"的婚姻真谛。这些物象符号在长物志等古籍中均有详实考据,形成完整的象征体系。

婚礼仪程中暗藏诸多情感密码。新人交换的缠臂金镯,其螺旋纹路由九转十八弯构成,对应乐府诗集中"九曲柔肠"的意象;撒帐用的五色果包含未去壳的银杏,取其"银贞"谐音,表达对婚姻忠贞的期许。这些细节在冯梦龙山歌中皆有艺术化呈现。

文化基因的现代表达

现代水乡婚礼在保持核心仪轨的基础上,创造性转化传统元素。迎亲船加装北斗定位系统,船行轨迹可在水面绘制出爱心拓扑图案;电子聘书采用宣纸质感显示屏,动态呈现水墨晕染效果。这些技术创新使千年礼制焕发新生机。

年轻新人常将恋爱故事编码于婚仪细节。有程序员夫妇将初遇地坐标转化为榫卯结构的同心锁;茶艺师新人用二十四节气茶汤替代传统改口茶。这种个性化重构使古老仪式成为情感记忆的实体化载体。

水乡婚俗正通过数字化手段实现文化传播。某博物馆开发的VR婚典系统,可体验明代士绅婚礼的全流程;区块链技术用于存储婚礼影像,确保文化记忆的永久传承。这些实践为非遗保护提供了崭新路径。

江南水乡婚礼作为活态传承的文化标本,其价值不仅在于仪式的完整性,更在于对中华婚俗美学的深刻诠释。从聘雁踏波的涟漪到合卺杯中的琼浆,每个细节都蕴含着对婚姻本质的诗意解读。这种根植地域特征的文化创造,为现代人提供了重构婚恋价值的传统参照系,在水色氤氲中延续着千年不绝的浪漫基因。