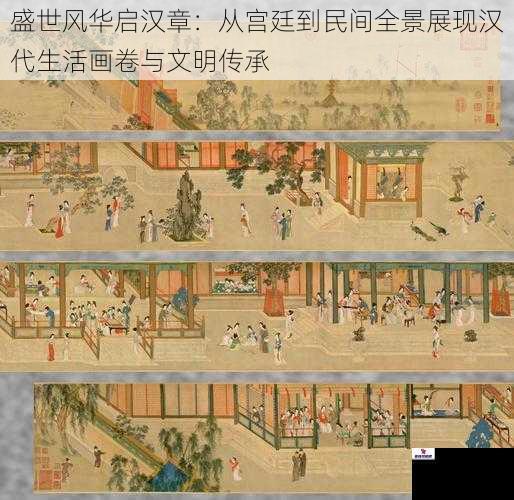

在中华文明的历史长卷中,汉代以其四百余年的绵长岁月,构建起一个政治制度、物质文明与精神文化三位一体的文明体系。这个充满生命力的文明共同体,通过制度化的礼乐秩序、标准化的物质生产和体系化的文化传承,不仅塑造了当时社会的整体面貌,更在历史纵深中形成了持续的文化向心力。从长安城巍峨的未央宫到巴蜀乡间的田间地头,从丝绸之路上往来的驼队到太学里琅琅的读书声,汉代文明的基因早已融入中华民族的血脉,成为支撑中华文明绵延发展的重要基石。

制度文明:构建大一统的治理范式

汉代开创的"霸王道杂之"治国理念,将法家的制度理性与儒家的道德理想熔铸为独特的政治智慧。郡县制与分封制的螺旋式演进中,汉武帝推行的"推恩令"巧妙化解了地方割据的隐患,这种"柔性削藩"的政治智慧,比之秦代简单粗暴的郡县制推行更具历史穿透力。察举制的制度化运作,使得"学而优则仕"从理想转化为可操作的选才机制,太学中三万学子诵读经书的盛况,预示着科举制度的萌芽。

在河西走廊出土的居延汉简中,详细记载着戍卒每日的口粮配给与兵器保养制度。这些泛黄的木牍揭示出,汉代已建立起覆盖全国的文书行政体系,从中央诏令到边塞军报,形成了标准化的信息传递网络。这种精密运转的官僚机器,使得"车同轨,书同文"的治理理想真正落地,为后世中国的大一统格局奠定了制度基础。

物质文明:缔造标准化生产体系

南阳冶铁遗址出土的叠铸范具,印证了盐铁论中"一岁功十万人"的记载。铁器生产的规模化与标准化,使得"代田法"得以在黄河流域普遍推行。河北满城汉墓出土的铁制犁铧,其V形设计比欧洲早了千年,这种耕作效率的革命性提升,直接推动了农耕文明的跃升。丝绸之路上络绎不绝的商队,运输的不仅是蜀锦与漆器,更承载着标准化手工业产品的输出体系。

马王堆汉墓出土的素纱襌衣仅重49克,其织造精度至今难以复制。汉代织机已具备提综装置与脚踏板,这种机械革新使得生产效率提升五倍有余。官方设立的服官、工官体系,将漆器生产分解为七十二道工序,每个工匠只需专精一艺。这种分工协作的产业模式,与现代工业的流水线生产有着惊人的相似性。

文化传承:形塑文明的记忆基因

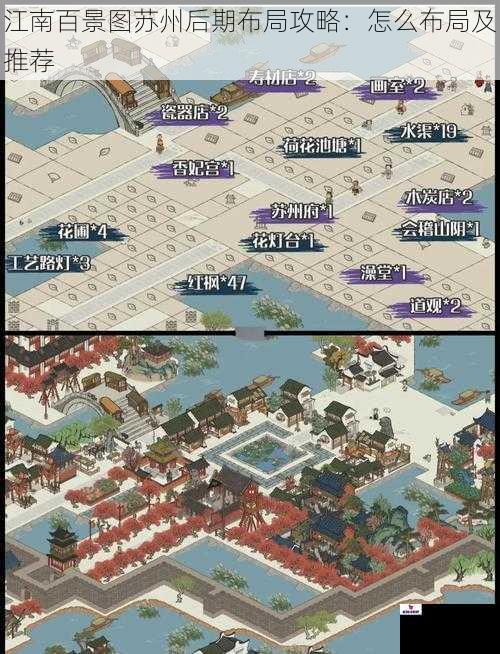

汉画像石中的市井图卷,生动再现了"九市开场,货别隧分"的商业盛况。这些镌刻在石头上的史诗,与乐府诗中"十五从军征,八十始得归"的吟唱形成互文,共同构建起汉代社会的立体记忆。太史公"究天人之际"的史学追求,与董仲舒"天人感应"的哲学体系,在形而上层面完成了对华夏文明的精神注解。

武威出土的仪礼简册,笔迹工整如印刷体,印证了汉代经师"抱经书,转相授受"的传承体系。石渠阁中的典籍校雠,不仅仅是文本的整理,更是文化基因的提纯过程。这种以经学为核心的教育体系,使得诗经尚书的文化密码得以代际传递,形成了超越王朝更替的文化认同。

站在文明传承的维度回望,汉代并非简单的历史断代,而是中华文明演进中的重要枢纽。其制度设计的智慧、物质生产的革新与文化传承的韧性,共同构成了文明存续的生命力系统。当我们在博物馆凝视长信宫灯的环保设计,在古籍中品味汉赋的雄浑气象,在成语中感受"汉官威仪"的文化记忆,便会懂得这个朝代如何将文明的基因编码进中华民族的精神图谱,在历史长河中持续释放着文化能量。