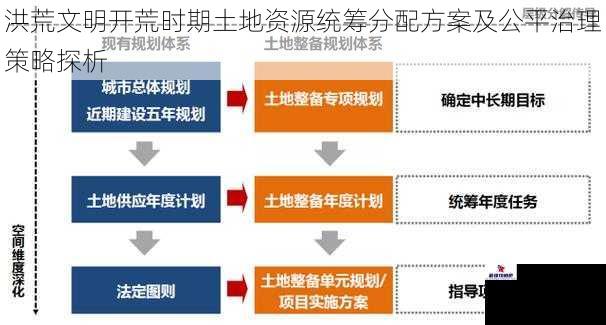

在人类文明发展史上,土地资源的初始分配制度往往决定着一个文明体的发展轨迹。洪荒文明作为人类早期文明的典型范式,其开荒时期的土地制度建构体现了原始社会向农耕文明转型的关键特征。通过分析洪荒时期土地资源配置的内在逻辑,揭示其制度设计中蕴含的治理智慧,为理解早期文明社会形态提供新的观察维度。

土地资源分配的核心原则

洪荒文明的土地分配体系建立在"天人相参"的宇宙观基础之上,形成了三个基本准则:其一,土地作为自然馈赠物,其所有权归属于部族共同体,个体仅享有耕作使用权;其二,实行"土德配位"原则,根据氏族贡献度与人口规模进行动态调整;其三,设立"息壤"制度,保留部分未开发土地作为战略储备资源。这种公私权属的模糊处理,既保证了集体利益优先性,又为个体发展预留空间。

在具体实施层面,部族联盟采取"井字分疆法"进行土地划界。将可耕地划分为九宫格形态,中央地块设为公共祭祀田,周边八区根据星象方位分配给各氏族。耕作周期实行"三圃轮换制",春耕区、秋收区与休耕区每年按照既定规律轮换,确保地力恢复与粮食安全。这种空间与时间双重维度的统筹规划,展现了早期文明对自然规律的深刻认知。

权力制衡机制的构建路径

洪荒时期的治理体系呈现出独特的二元结构特征。长老议事会负责土地分配的日常决策,通过"投筹表决制"形成决议,每个氏族代表持有的玉筹数量与其耕种面积成正比。大祭司集团则掌握着土地神授的解释权,通过观测天象制定农时历法,对土地使用进行神圣化约束。这种世俗权力与宗教权力的相互制衡,有效防止了土地垄断现象的产生。

纠纷调解机制的设计尤为精妙。对于边界争议,实行"燔契验界"程序:争议双方将各自保存的界契置于祭坛焚烧,残留文字更完整者胜诉。这种将物证检验与神明裁判相结合的方式,既保证了裁决权威性,又降低了执行成本。重大土地纠纷则启动"血盟仲裁",由九名不同氏族的壮年男子组成临时法庭,在祭血盟誓后作出终审判决。

公平维度的实现机制

资源分配的代际公平通过"地骨继承法"得以实现。每个家庭在获得耕地时,需将代表土地权属的兽骨契约分解为三份,当代耕种者、已故祖先与未出生后代各持其一。这种将时间维度纳入产权界定的创新做法,有效约束了短期开发行为,保障了土地资源的可持续利用。对于鳏寡孤独等弱势群体,专门设置"廪田制度",从公共土地中划出特定比例作为社会保障田。

社会流动性的维持依靠"考功易地"机制。每三年举行耕种技能比武,优胜者可申请更大面积的耕地,同时必须让出原有土地的三分之一作为公共资源。这种竞争性分配制度既激发了生产积极性,又避免了资源过度集中。特别设立的"拓荒者特权",允许自主开垦荒地的氏族享有五代人的免税权,极大促进了边疆地区的开发。

制度演进的内在逻辑

洪荒土地制度始终保持着动态调适能力。每当出现重大自然灾害,立即启动"土均令",强制所有耕地重新丈量分配,消除因地理变迁产生的资源不均。人口规模变化触发"析户条款",当单个氏族成员超过百人时,必须分割为两个新氏族并重新分配土地。这种制度弹性使整个体系能够适应环境变化带来的挑战。

在符号系统建构方面,通过"社稷仪式"强化制度合法性。每年春分举行的祭地大典中,各氏族将当年收获的谷物制成特定形状的陶器,按照耕种面积比例摆放在社坛之上。这种物质化呈现方式将抽象的土地权益转化为可视化的权力图谱,在集体意识层面巩固了分配制度的正当性。

洪荒文明的土地制度体系展现出惊人的制度智慧,其核心在于构建了资源控制与权利保障的动态平衡。通过神圣叙事与世俗规约的有机结合,氏族本位与个体诉求的合理兼顾,刚性原则与弹性条款的辩证统一,创造了适应早期文明发展需求的治理模式。这些制度遗产不仅为研究古代社会形态提供了典型样本,更为现代社会的资源治理提供了历史参照。其揭示的公平与效率平衡之道、权力制衡与制度弹性原理,至今仍具有深刻的启示意义。