通灵托梦作为人类文明史上持续存在的文化现象,其背后蕴含着深邃的哲学思考和复杂的精神机制。从殷商甲骨文记录的占梦卜辞,到现代心理学实验室的梦境研究,这种跨越时空的灵性对话始终在理性与超验之间保持着独特的张力。将从文化人类学、认知心理学和意识科学的多维视角,系统解析托梦现象的本质特征与实践逻辑。

托梦文化的跨文明基因图谱

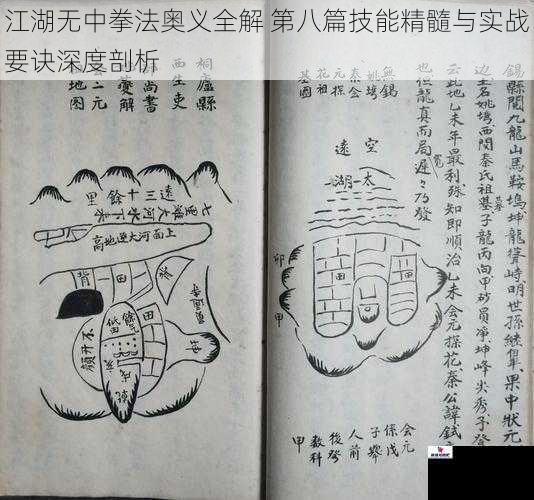

在华夏文明体系中,托梦现象自周礼确立占梦官职开始,就形成了完整的解释系统。黄帝内经从"魂魄学说"角度阐释梦境成因,认为"正梦""惧梦"等六类梦境皆与神魂状态相关。道教存思术与佛教禅观法门中,都包含通过特定修行获得先祖启示的技巧。美洲原住民的萨满仪式中,巫师通过服用致幻植物与祖灵沟通,这种意识转换技术与云笈七签记载的"存想通灵法"存在惊人的相似性。

荣格心理学派在分析集体无意识原型时,发现不同文明对"祖先显灵"的梦境叙述具有共通符号体系。墨西哥亡灵节祭祀中出现的蝴蝶意象,与庄子梦蝶典故形成跨时空呼应,暗示人类意识中存在超越个体经验的原始认知模块。现代超个人心理学研究证实,深度冥想状态下的脑波模式与REM睡眠期存在显著相关性,这为理解托梦现象的神经机制提供了科学切口。

意识交互的神经认知机制

认知神经科学的最新研究表明,前额叶皮层在清醒时的抑制作用解除后,边缘系统与默认模式网络会进入高度活跃状态。这种神经状态的转变使得储存在海马体的记忆碎片得以重新组合,形成具有叙事结构的梦境场景。功能性核磁共振成像显示,当受试者梦见已故亲属时,其脑岛与前扣带回皮层的激活模式与真实社交情境高度相似。

量子意识理论提出,人类大脑可能存在量子纠缠现象的物质基础。诺贝尔物理学奖得主彭罗斯的微管量子振荡假说,为解释"心灵感应"类托梦体验提供了理论框架。实验数据显示,双胞胎之间在特定条件下会出现脑电波同步现象,这种非局域性关联或许能解释某些具有预言性质的梦境体验。

灵性沟通的实践范式

构建有效的通灵场域需要遵循感觉剥夺与信息聚焦原则。明代梦林玄解记载的"子时面北焚香"仪式,本质上是通过时空定向建立心理暗示。现代实践者可选择亥时三刻(21:45-22:00)进行准备,这个时段人体褪黑素开始分泌,松果体活性增强,有助于进入意识转换状态。环境布置应注重嗅觉引导,乳香、沉香等树脂类香料含有的倍半萜烯成分,经研究证实能够增强α脑波活动。

符号解读体系需建立个性化词典,敦煌梦书残卷显示古人已注意到梦境象征的个体差异性。现代操作者可记录三个月的梦境日志,通过统计学分析建立个人专属的象征对应系统。验证环节应采用三重印证法:梦境细节与现实遗物比对、事件发展轨迹验证、第三方见证人佐证,以此构建完整的证据链条。

认知边界与伦理框架

实践中需警惕"确认偏误"带来的认知扭曲,建立严格的怀疑验证机制。哈佛大学意识研究中心建议采用"双盲解梦法",由独立分析师对梦境要素进行匿名解析。文化人类学调查显示,过度依赖通灵沟通会导致现实感丧失,马来西亚的"鬼眼病"案例证实了精神健康风险的存在。

伦理维度上应遵循"无害优先"原则,日本阴阳道传承中的"言灵禁忌"值得借鉴。当代实践者需建立明确的咨询边界,避免涉及他人隐私或进行命运预测。德国心灵研究会制定的通灵伦理守则强调,任何灵性沟通都应服务于自我成长,而非替代现实决策。

在这个科学理性与灵性体验交织的时代,托梦现象研究为理解意识本质打开了新的窗口。从量子生物学的非定域性理论到神经现象学的第一人称视角,现代科学正在重新诠释传统文化的智慧结晶。保持开放而审慎的探索态度,或许能在祖先的梦境启示与当代认知科学之间,架设起真正的对话桥梁。